La mémoire en friche, éparse dans l’au-delà, vagabonde, perdue dans le désert de l’oubli des familles et des nations, vestige d’un passé, en quête d’un fil mémoriel, erre sans repères, dans un vide absolu.

La chape de silence

On sort de la guerre, tandis qu’une déportée déclare le jour de sa libération d’Auschwitz :

Ils ne nous pardonneront jamais tout le mal qu’ils nous ont fait.

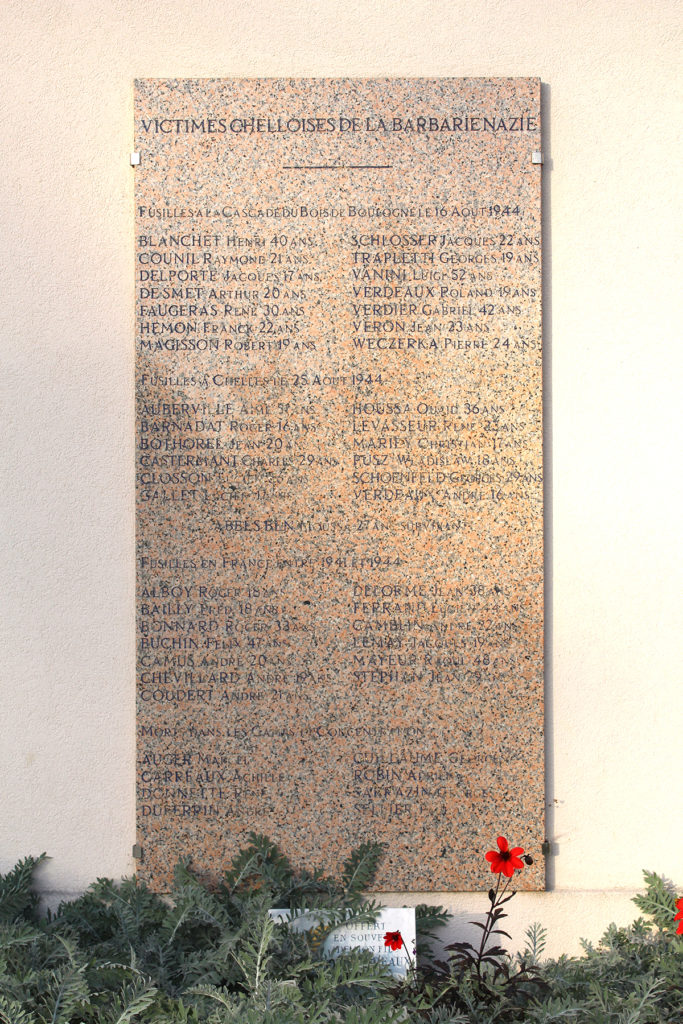

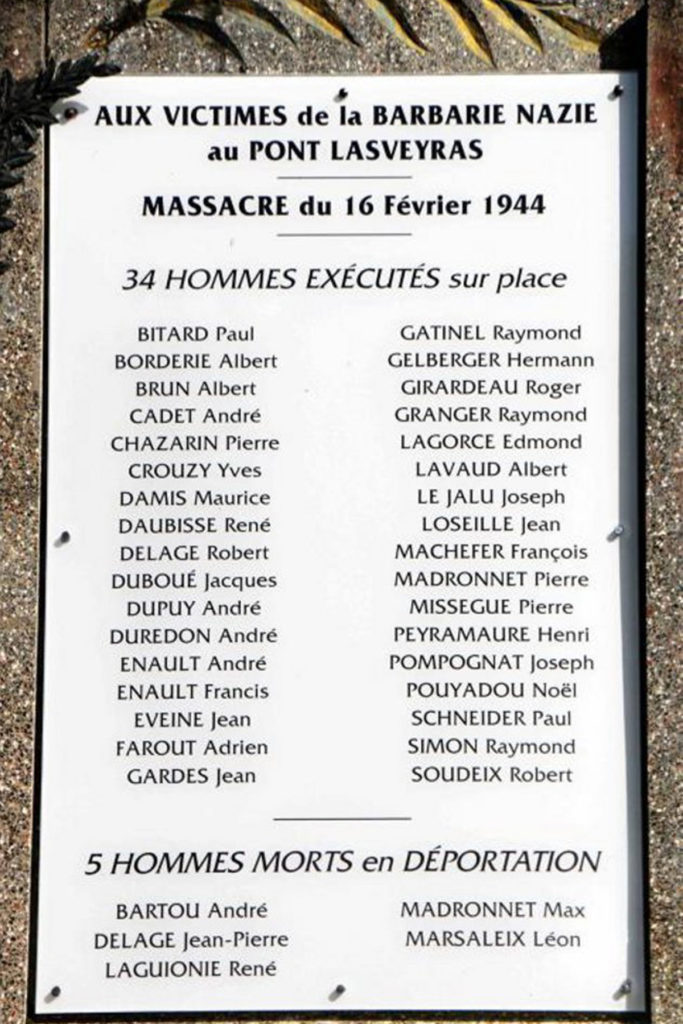

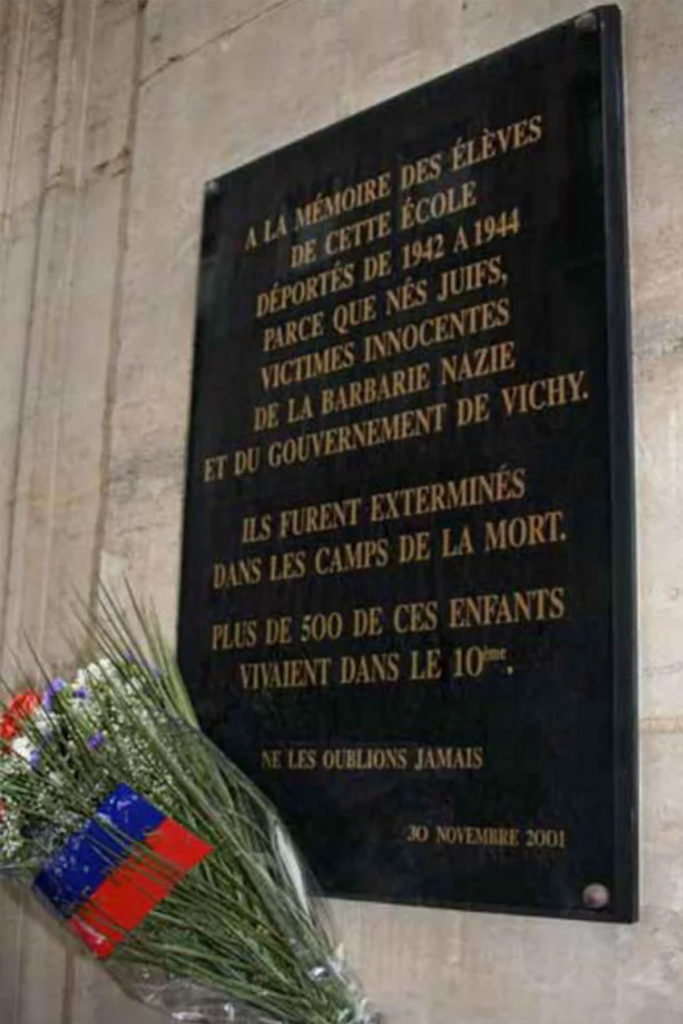

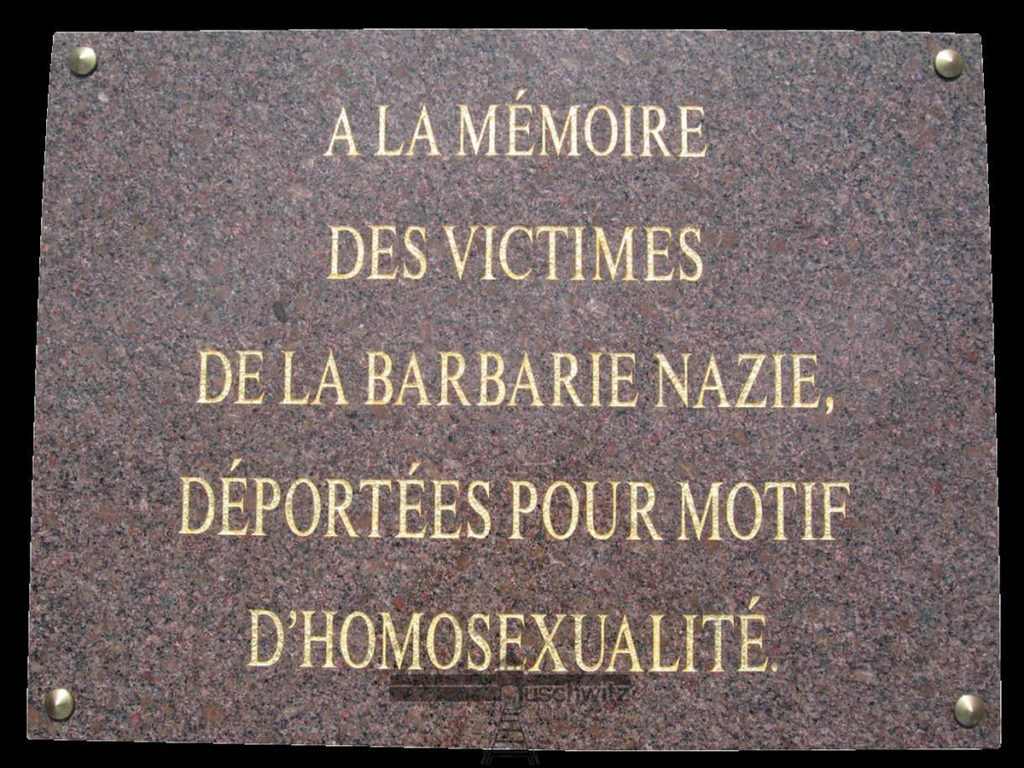

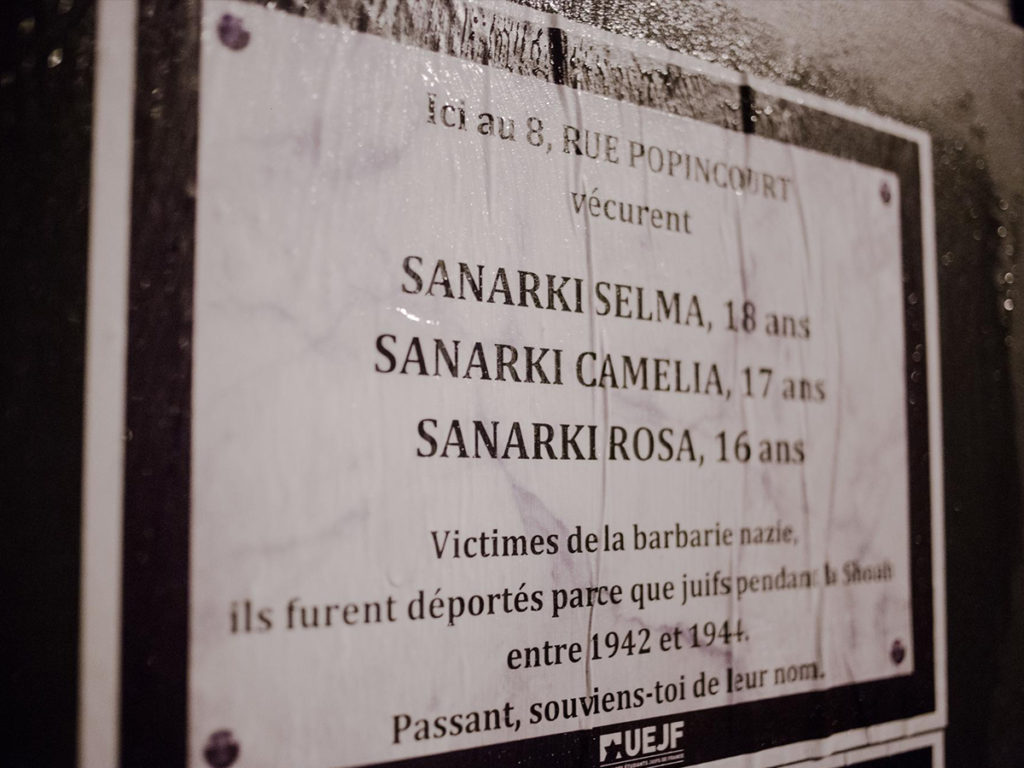

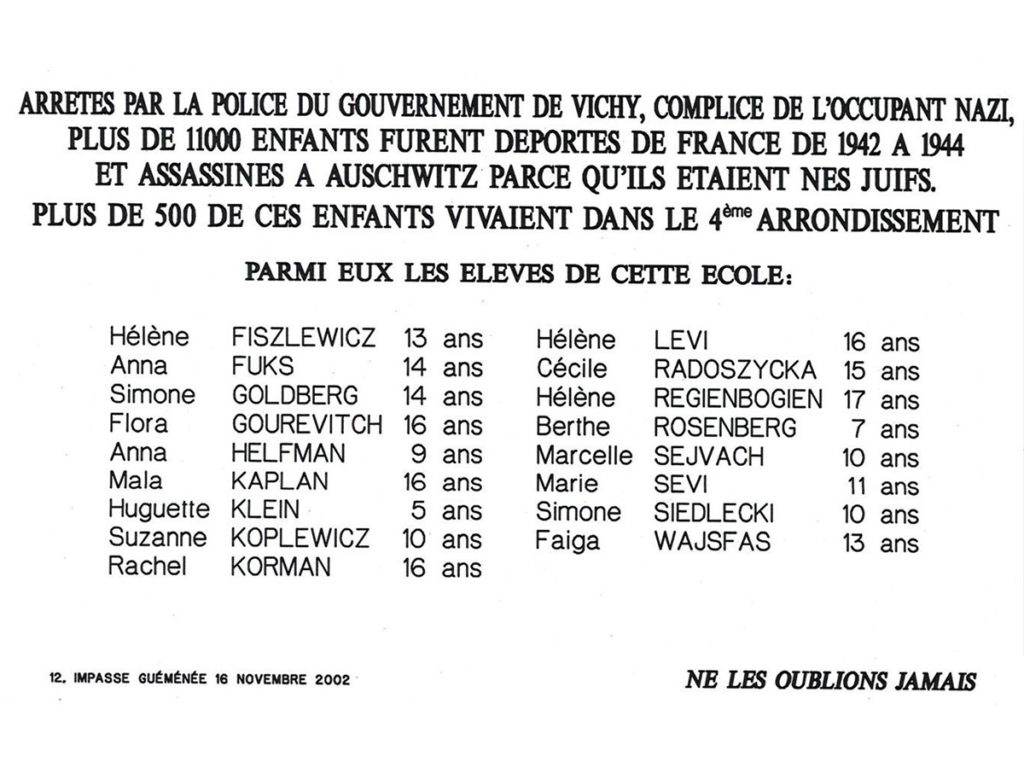

Personne ne dit un mot sur les déportés exterminés. Ni les familles, ni les vainqueurs, ni les résistants, dans cette vague de silence, le rôle de l’administration française passe à la trappe. Les premières stèles ou monuments mentionnent « victimes de la barbarie nazie ». Les inscriptions « victimes de la barbarie nazie et du régime pétainiste » n’apparaissent qu’après les années 80 – le livre de Marrus et Paxton « Vichy France and the Jews » est publié en 1981. Il aura fallu attendre 35 ans.

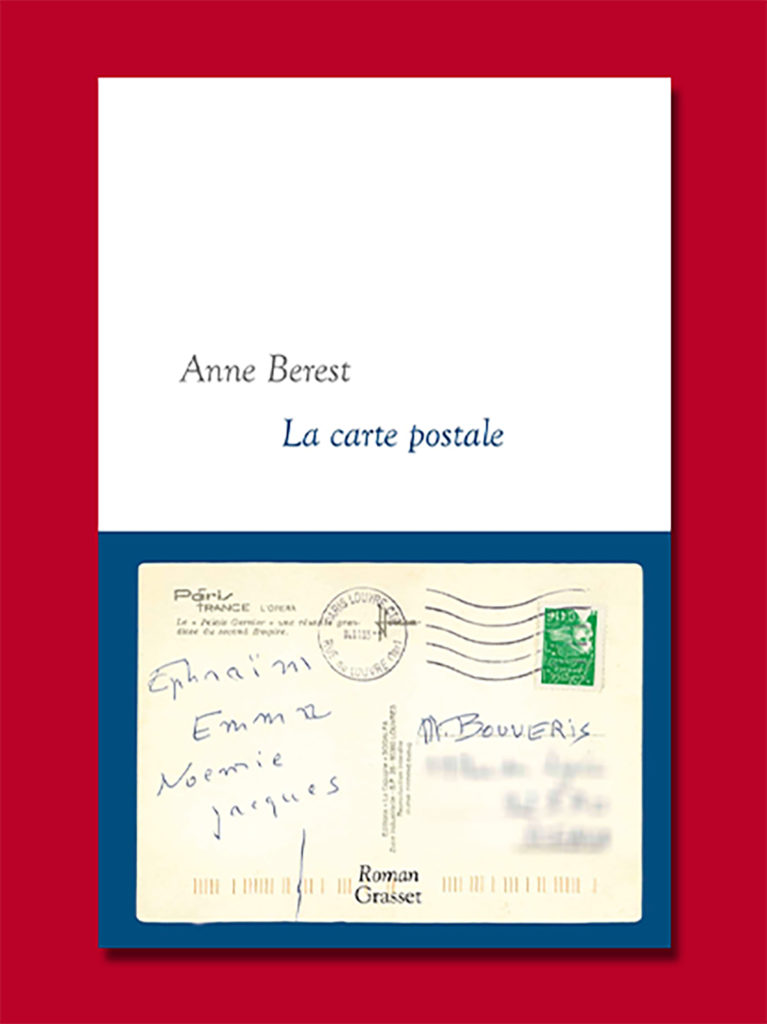

Anne Berest auteure de « la Carte Postale » dit :

Le silence était terrible, ma grand-mère n’a plus jamais prononcé le mot “juif“.

Une professeure d’histoire, enfant de la troisième génération qui donne une conférence sur la mémoire reconstituée et sur le travail qu’elle a fait autour de la déportation de sa famille ashkénaze, ainsi témoigne. Cette professeure travaille sur un fond photographique considérable et évoque sa grand-mère. Chaque fois qu’elle travaille sur les photos, qu’elle sort le carton de photos, sa grand-mère qui elle a vécu les années noires, qui n’en a jamais parlé, qui n’a jamais évoqué un seul souvenir qui n’a jamais prononcé un seul mot, vient s’asseoir à côté d’elle et la regarde trier les photos sans rien dire, seules coulent quelques larmes sur ses joues. Elles partagent dans le silence cette mémoire en jachère.

Mon père, en 1942, parle à l’issue de la découverte de la disparition de sa famille de mémoire en jachère, en fait, cela va largement au-delà : son demi-frère Fernand est mort en déportation. Mon père était persuadé qu’il est mort sans avoir d’enfants. J’ai appris après le décès de mon père, lors d’un échange épistolaire avec le mémorial de la Shoah, qu’il n’en était rien et qu’il avait eu des enfants et des petits-enfants. 55 ans après, je recollais les morceaux de notre famille. Ma mémoire comme celle de mon père est en jachère.

À l’issue d’une conférence à Périgueux, un vieux monsieur vient me voir, il veut savoir si sa mère fait partie des déportés de Bordeaux. Je lui demande son nom, regarde sur mes listes de déportés, mais je ne le trouve pas, il hoche la tête, surpris ou déçu, car il se doute que sa mère a été déportée depuis Bordeaux et tourne le dos et s’en va. Je le rappelle, il se retourne et revient et je lui dis : « mais si c’est votre mère, elle ne porte peut-être pas le même nom. Il me précise son nom de jeune fille, et, là je le retrouve, lui donne son prénom, sa date de naissance et les dates auxquelles, elle a été arrêtée et déportée. » Incapable de prononcer un mot, il éclate en sanglots et s’en va, la mémoire toujours en jachère.

Sarah, une amie dont mon épouse dit : « elle comme toi, c’est une écorchée vive » chante une très belle chanson écrite par sa mère « On peut appeler ça l’enfer, mais d’autres l’ont appelé la guerre, c’est quoi ce numéro bleu que tu as sur le bras ? moi je fais comme toi, j’écris sur mon bras tout ce que je ne peux pas oublier (…) c’était quoi, déjà ta question ? (…) Ni la raison, ni le chiffon ne pourront l’effacer (Sarah pleure) C’était quoi, ce numéro bleu que tu as sur ton bras ? ». Sa mémoire, comme celle de sa famille, est en jachère.

Nous sommes le 11 novembre 1945 lors de la première cérémonie après la victoire. Cette commémoration marque la fin de la Seconde Guerre mondiale et est un moment important pour honorer les morts de la France. Mais voilà, il n’y a aucun cercueil symbolique présent pour les déportés raciaux. Quinze corps symboliques représentant les différentes forces du conflit sont enterrés dans une crypte aménagée dans une casemate au Mont Valérien. Ces corps symboliques sont destinés à représenter les sacrifices et les différentes étapes de la guerre. En 1952, un 16ᵉ corps a été ajouté, et en 1954, une urne contenant des cendres provenant de divers camps de concentration a été placée dans la crypte, en jachère, 9 ans d’oubli ou de mise de côté de la mémoire nationale. Là encore, la mémoire de la France est en jachère.

Octobre 2024, je donne une conférence à la Synagogue de Troyes, la maison Rachi. Pendant que les collégiens et leurs professeurs s’installent, je regarde une plaque avec la liste des noms : une centaine de déportés, deux enfants de moins d’un an et là encore les Juifs sont victimes de la barbarie nazie. Je commence ma conférence et parle de mémoire en jachère, la mienne, celle de ma famille et celle de Gisèle, la présidente de l’AFMD qui introduit ma conférence. Je cite l’exemple de leur mémorial, demande à René, le président de la maison Rachi, présent, de quand date cette plaque ? Il me répond : « des années soixante ». Elle fait partie de toutes ces stèles, de tous ces mémoriaux qui naturellement ne parlent que de la barbarie nazie, alors qu’à Troyes, comme ailleurs en France, c’est bien l’État français qui organise les déportations. La mémoire de la communauté juive de Troyes est en jachère.

Sam Braun et Léon Zyguel sont deux revenants d’Auschwitz, ils ont passé plusieurs années dans l’enfer de Birkenau et d’Auschwitz, ils ont fait la marche de la mort et enfin ils ont lancé le serment de Buchenwald :

Nous, survivants de Buchenwald, nous faisons le serment de lutter pour la destruction totale du nazisme et de ses racines. Nous voulons construire un monde nouveau, un monde de paix et de liberté. C’est notre devoir envers nos camarades assassinés et leurs familles.

Bien des années plus tard, Sam dit : “Personne ne me croyait, alors je me suis tu” et Léon, dans un court métrage sur les grands témoins du procès Papon, explique qu’à Auschwitz, pleurer c’était mourir, qu’il ne fallait pas pleurer, que depuis il ne pleure plus… La caméra zoome alors sur son visage et filme une larme qui coule de ses yeux.

Leur mémoire est en jachère.

Quand je suis élu conseiller de l’ordre du Grand Orient de France, la première cérémonie à laquelle j’assiste est l’inauguration de la stèle à la mémoire des francs-maçons du Grand Orient déportés – environ 600 noms – aucun pour son appartenance à la franc-maçonnerie – la seule condamnation pour fait de maçonnerie est la condamnation d’un vénérable qui refuse de donner les archives de sa loge, il est condamné à 6 mois de prison. 1200 francs-maçons déportés parmi les 3 obédiences présentes en 1939, aucun parce qu’il est franc-maçon, mais tous parce que en tant que franc-maçon ils sont engagés dans la Cité, qui comme résistant, qui comme opposant à Pétain et aux nazis, qui comme Juste parmi les Nations, qui encore parce Juif. En fait, comme lors des grands événements de l’histoire, Révolution française ou Commune de Paris, les francs-maçons sont divisés et vont dans les deux camps. Lors de la cérémonie de dévoilement de la stèle, nous sommes dans la fin des années 1990, un ministre prend la parole et déclare dans son discours « Pétain avait quatre ennemis, les Juifs, les francs-maçons, les gaullistes et les … » là il hésite, bafouille et finalement dit : « les socialistes » au lieu de la vraie citation qui elle parle des communistes. Deux voix dans l’assistance se font entendre, la mienne et celle d’un vieil instituteur de Montpellier qui le reprennent et le corrigent « non la citation ne parle pas des socialistes, mais des communistes ».

La stèle dévoilée parle des francs-maçons victimes de la barbarie nazie. Lors de la première séance du conseil de l’ordre, j’interviens pour demander que soit également mentionné le rôle du gouvernement pétainiste. Ce qui est adopté à l’unanimité et la stèle a été modifiée en conséquence. Là encore la mémoire d’une institution est en jachère.

Le consistoire israélite de la Gironde ne s’engage dans la procédure contre Papon que très tardivement, nous, nous portons plainte en 1981, lui en 1988, il ne veut pas faire de vagues. Erick, son président explique en 2022 que « comme toute communauté juive implantée dans une ville, il y avait la volonté de faire le moins de remous possible (…) il y a un « dicton » qui dit que toutes les communautés juives pour être bien intégrées, bien acceptées, doivent se soumettre aux règles de la ville. » Une façon élégante de ne pas regarder et voir la mémoire du consistoire en jachère.

Devoir de mémoire ou devoir de transmission

Le devoir de transmission est plus actif que le devoir de mémoire qui est passif. Il met en jeu une dynamique, une relation entre le transmetteur et le récepteur.

Le devoir de mémoire est une obligation morale afin d’honorer les victimes et de reconnaître leurs souffrances. Maintenir vivant le souvenir du passé pour lutter contre l’oubli et éviter la répétition des mêmes drames.

Le devoir de transmission est une obligation de partage. Transmettre en tirant les leçons des événements historiques en vue d’éduquer les jeunes générations.

La mémoire en friche, éparse dans l’au-delà, vagabonde, perdue dans le désert de l’oubli des familles et des nations, vestige d’un passé, en quête d’un fil mémoriel, erre sans repères, dans un vide absolu.

La chape de silence

On sort de la guerre, tandis qu’une déportée déclare le jour de sa libération d’Auschwitz :

Ils ne nous pardonneront jamais tout le mal qu’ils nous ont fait.

Personne ne dit un mot sur les déportés exterminés. Ni les familles, ni les vainqueurs, ni les résistants, dans cette vague de silence, le rôle de l’administration française passe à la trappe. Les premières stèles ou monuments mentionnent « victimes de la barbarie nazie ». Les inscriptions « victimes de la barbarie nazie et du régime pétainiste » n’apparaissent qu’après les années 80 – le livre de Marrus et Paxton « Vichy France and the Jews » est publié en 1981. Il aura fallu attendre 35 ans.

Anne Berest auteure de « la Carte Postale » dit :

Le silence était terrible, ma grand-mère n’a plus jamais prononcé le mot “juif“.

Une professeure d’histoire, enfant de la troisième génération qui donne une conférence sur la mémoire reconstituée et sur le travail qu’elle a fait autour de la déportation de sa famille ashkénaze, ainsi témoigne. Cette professeure travaille sur un fond photographique considérable et évoque sa grand-mère. Chaque fois qu’elle travaille sur les photos, qu’elle sort le carton de photos, sa grand-mère qui elle a vécu les années noires, qui n’en a jamais parlé, qui n’a jamais évoqué un seul souvenir qui n’a jamais prononcé un seul mot, vient s’asseoir à côté d’elle et la regarde trier les photos sans rien dire, seules coulent quelques larmes sur ses joues. Elles partagent dans le silence cette mémoire en jachère.

Mon père, en 1942, parle à l’issue de la découverte de la disparition de sa famille de mémoire en jachère, en fait, cela va largement au-delà : son demi-frère Fernand est mort en déportation. Mon père était persuadé qu’il est mort sans avoir d’enfants. J’ai appris après le décès de mon père, lors d’un échange épistolaire avec le mémorial de la Shoah, qu’il n’en était rien et qu’il avait eu des enfants et des petits-enfants. 55 ans après, je recollais les morceaux de notre famille. Ma mémoire comme celle de mon père est en jachère.

À l’issue d’une conférence à Périgueux, un vieux monsieur vient me voir, il veut savoir si sa mère fait partie des déportés de Bordeaux. Je lui demande son nom, regarde sur mes listes de déportés, mais je ne le trouve pas, il hoche la tête, surpris ou déçu, car il se doute que sa mère a été déportée depuis Bordeaux et tourne le dos et s’en va. Je le rappelle, il se retourne et revient et je lui dis : « mais si c’est votre mère, elle ne porte peut-être pas le même nom. Il me précise son nom de jeune fille, et, là je le retrouve, lui donne son prénom, sa date de naissance et les dates auxquelles, elle a été arrêtée et déportée. » Incapable de prononcer un mot, il éclate en sanglots et s’en va, la mémoire toujours en jachère.

Sarah, une amie dont mon épouse dit : « elle comme toi, c’est une écorchée vive » chante une très belle chanson écrite par sa mère « On peut appeler ça l’enfer, mais d’autres l’ont appelé la guerre, c’est quoi ce numéro bleu que tu as sur le bras ? moi je fais comme toi, j’écris sur mon bras tout ce que je ne peux pas oublier (…) c’était quoi, déjà ta question ? (…) Ni la raison, ni le chiffon ne pourront l’effacer (Sarah pleure) C’était quoi, ce numéro bleu que tu as sur ton bras ? ». Sa mémoire, comme celle de sa famille, est en jachère.

Nous sommes le 11 novembre 1945 lors de la première cérémonie après la victoire. Cette commémoration marque la fin de la Seconde Guerre mondiale et est un moment important pour honorer les morts de la France. Mais voilà, il n’y a aucun cercueil symbolique présent pour les déportés raciaux. Quinze corps symboliques représentant les différentes forces du conflit sont enterrés dans une crypte aménagée dans une casemate au Mont Valérien. Ces corps symboliques sont destinés à représenter les sacrifices et les différentes étapes de la guerre. En 1952, un 16ᵉ corps a été ajouté, et en 1954, une urne contenant des cendres provenant de divers camps de concentration a été placée dans la crypte, en jachère, 9 ans d’oubli ou de mise de côté de la mémoire nationale. Là encore, la mémoire de la France est en jachère.

Octobre 2024, je donne une conférence à la Synagogue de Troyes, la maison Rachi. Pendant que les collégiens et leurs professeurs s’installent, je regarde une plaque avec la liste des noms : une centaine de déportés, deux enfants de moins d’un an et là encore les Juifs sont victimes de la barbarie nazie. Je commence ma conférence et parle de mémoire en jachère, la mienne, celle de ma famille et celle de Gisèle, la présidente de l’AFMD qui introduit ma conférence. Je cite l’exemple de leur mémorial, demande à René, le président de la maison Rachi, présent, de quand date cette plaque ? Il me répond : « des années soixante ». Elle fait partie de toutes ces stèles, de tous ces mémoriaux qui naturellement ne parlent que de la barbarie nazie, alors qu’à Troyes, comme ailleurs en France, c’est bien l’État français qui organise les déportations. La mémoire de la communauté juive de Troyes est en jachère.

Sam Braun et Léon Zyguel sont deux revenants d’Auschwitz, ils ont passé plusieurs années dans l’enfer de Birkenau et d’Auschwitz, ils ont fait la marche de la mort et enfin ils ont lancé le serment de Buchenwald :

Nous, survivants de Buchenwald, nous faisons le serment de lutter pour la destruction totale du nazisme et de ses racines. Nous voulons construire un monde nouveau, un monde de paix et de liberté. C’est notre devoir envers nos camarades assassinés et leurs familles.

Bien des années plus tard, Sam dit : “Personne ne me croyait, alors je me suis tu” et Léon, dans un court métrage sur les grands témoins du procès Papon, explique qu’à Auschwitz, pleurer c’était mourir, qu’il ne fallait pas pleurer, que depuis il ne pleure plus… La caméra zoome alors sur son visage et filme une larme qui coule de ses yeux.

Leur mémoire est en jachère.

Quand je suis élu conseiller de l’ordre du Grand Orient de France, la première cérémonie à laquelle j’assiste est l’inauguration de la stèle à la mémoire des francs-maçons du Grand Orient déportés – environ 600 noms – aucun pour son appartenance à la franc-maçonnerie – la seule condamnation pour fait de maçonnerie est la condamnation d’un vénérable qui refuse de donner les archives de sa loge, il est condamné à 6 mois de prison. 1200 francs-maçons déportés parmi les 3 obédiences présentes en 1939, aucun parce qu’il est franc-maçon, mais tous parce que en tant que franc-maçon ils sont engagés dans la Cité, qui comme résistant, qui comme opposant à Pétain et aux nazis, qui comme Juste parmi les Nations, qui encore parce Juif. En fait, comme lors des grands événements de l’histoire, Révolution française ou Commune de Paris, les francs-maçons sont divisés et vont dans les deux camps. Lors de la cérémonie de dévoilement de la stèle, nous sommes dans la fin des années 1990, un ministre prend la parole et déclare dans son discours « Pétain avait quatre ennemis, les Juifs, les francs-maçons, les gaullistes et les … » là il hésite, bafouille et finalement dit : « les socialistes » au lieu de la vraie citation qui elle parle des communistes. Deux voix dans l’assistance se font entendre, la mienne et celle d’un vieil instituteur de Montpellier qui le reprennent et le corrigent « non la citation ne parle pas des socialistes, mais des communistes ».

La stèle dévoilée parle des francs-maçons victimes de la barbarie nazie. Lors de la première séance du conseil de l’ordre, j’interviens pour demander que soit également mentionné le rôle du gouvernement pétainiste. Ce qui est adopté à l’unanimité et la stèle a été modifiée en conséquence. Là encore la mémoire d’une institution est en jachère.

Le consistoire israélite de la Gironde ne s’engage dans la procédure contre Papon que très tardivement, nous, nous portons plainte en 1981, lui en 1988, il ne veut pas faire de vagues. Erick, son président explique en 2022 que « comme toute communauté juive implantée dans une ville, il y avait la volonté de faire le moins de remous possible (…) il y a un « dicton » qui dit que toutes les communautés juives pour être bien intégrées, bien acceptées, doivent se soumettre aux règles de la ville. » Une façon élégante de ne pas regarder et voir la mémoire du consistoire en jachère.

Devoir de mémoire ou devoir de transmission

Le devoir de transmission est plus actif que le devoir de mémoire qui est passif. Il met en jeu une dynamique, une relation entre le transmetteur et le récepteur.

Le devoir de mémoire est une obligation morale afin d’honorer les victimes et de reconnaître leurs souffrances. Maintenir vivant le souvenir du passé pour lutter contre l’oubli et éviter la répétition des mêmes drames.

Le devoir de transmission est une obligation de partage. Transmettre en tirant les leçons des événements historiques en vue d’éduquer les jeunes générations.

La mémoire en friche, éparse dans l’au-delà, vagabonde, perdue dans le désert de l’oubli des familles et des nations, vestige d’un passé, en quête d’un fil mémoriel, erre sans repères, dans un vide absolu.

La chape de silence

On sort de la guerre, tandis qu’une déportée déclare le jour de sa libération d’Auschwitz :

Ils ne nous pardonneront jamais tout le mal qu’ils nous ont fait.

Personne ne dit un mot sur les déportés exterminés. Ni les familles, ni les vainqueurs, ni les résistants, dans cette vague de silence, le rôle de l’administration française passe à la trappe. Les premières stèles ou monuments mentionnent « victimes de la barbarie nazie ». Les inscriptions « victimes de la barbarie nazie et du régime pétainiste » n’apparaissent qu’après les années 80 – le livre de Marrus et Paxton « Vichy France and the Jews » est publié en 1981. Il aura fallu attendre 35 ans.

Anne Berest auteure de « la Carte Postale » dit :

Le silence était terrible, ma grand-mère n’a plus jamais prononcé le mot “juif“.

Une professeure d’histoire, enfant de la troisième génération qui donne une conférence sur la mémoire reconstituée et sur le travail qu’elle a fait autour de la déportation de sa famille ashkénaze, ainsi témoigne. Cette professeure travaille sur un fond photographique considérable et évoque sa grand-mère. Chaque fois qu’elle travaille sur les photos, qu’elle sort le carton de photos, sa grand-mère qui elle a vécu les années noires, qui n’en a jamais parlé, qui n’a jamais évoqué un seul souvenir qui n’a jamais prononcé un seul mot, vient s’asseoir à côté d’elle et la regarde trier les photos sans rien dire, seules coulent quelques larmes sur ses joues. Elles partagent dans le silence cette mémoire en jachère.

Mon père, en 1942, parle à l’issue de la découverte de la disparition de sa famille de mémoire en jachère, en fait, cela va largement au-delà : son demi-frère Fernand est mort en déportation. Mon père était persuadé qu’il est mort sans avoir d’enfants. J’ai appris après le décès de mon père, lors d’un échange épistolaire avec le mémorial de la Shoah, qu’il n’en était rien et qu’il avait eu des enfants et des petits-enfants. 55 ans après, je recollais les morceaux de notre famille. Ma mémoire comme celle de mon père est en jachère.

À l’issue d’une conférence à Périgueux, un vieux monsieur vient me voir, il veut savoir si sa mère fait partie des déportés de Bordeaux. Je lui demande son nom, regarde sur mes listes de déportés, mais je ne le trouve pas, il hoche la tête, surpris ou déçu, car il se doute que sa mère a été déportée depuis Bordeaux et tourne le dos et s’en va. Je le rappelle, il se retourne et revient et je lui dis : « mais si c’est votre mère, elle ne porte peut-être pas le même nom. Il me précise son nom de jeune fille, et, là je le retrouve, lui donne son prénom, sa date de naissance et les dates auxquelles, elle a été arrêtée et déportée. » Incapable de prononcer un mot, il éclate en sanglots et s’en va, la mémoire toujours en jachère.

Sarah, une amie dont mon épouse dit : « elle comme toi, c’est une écorchée vive » chante une très belle chanson écrite par sa mère « On peut appeler ça l’enfer, mais d’autres l’ont appelé la guerre, c’est quoi ce numéro bleu que tu as sur le bras ? moi je fais comme toi, j’écris sur mon bras tout ce que je ne peux pas oublier (…) c’était quoi, déjà ta question ? (…) Ni la raison, ni le chiffon ne pourront l’effacer (Sarah pleure) C’était quoi, ce numéro bleu que tu as sur ton bras ? ». Sa mémoire, comme celle de sa famille, est en jachère.

Nous sommes le 11 novembre 1945 lors de la première cérémonie après la victoire. Cette commémoration marque la fin de la Seconde Guerre mondiale et est un moment important pour honorer les morts de la France. Mais voilà, il n’y a aucun cercueil symbolique présent pour les déportés raciaux. Quinze corps symboliques représentant les différentes forces du conflit sont enterrés dans une crypte aménagée dans une casemate au Mont Valérien. Ces corps symboliques sont destinés à représenter les sacrifices et les différentes étapes de la guerre. En 1952, un 16ᵉ corps a été ajouté, et en 1954, une urne contenant des cendres provenant de divers camps de concentration a été placée dans la crypte, en jachère, 9 ans d’oubli ou de mise de côté de la mémoire nationale. Là encore, la mémoire de la France est en jachère.

Octobre 2024, je donne une conférence à la Synagogue de Troyes, la maison Rachi. Pendant que les collégiens et leurs professeurs s’installent, je regarde une plaque avec la liste des noms : une centaine de déportés, deux enfants de moins d’un an et là encore les Juifs sont victimes de la barbarie nazie. Je commence ma conférence et parle de mémoire en jachère, la mienne, celle de ma famille et celle de Gisèle, la présidente de l’AFMD qui introduit ma conférence. Je cite l’exemple de leur mémorial, demande à René, le président de la maison Rachi, présent, de quand date cette plaque ? Il me répond : « des années soixante ». Elle fait partie de toutes ces stèles, de tous ces mémoriaux qui naturellement ne parlent que de la barbarie nazie, alors qu’à Troyes, comme ailleurs en France, c’est bien l’État français qui organise les déportations. La mémoire de la communauté juive de Troyes est en jachère.

Sam Braun et Léon Zyguel sont deux revenants d’Auschwitz, ils ont passé plusieurs années dans l’enfer de Birkenau et d’Auschwitz, ils ont fait la marche de la mort et enfin ils ont lancé le serment de Buchenwald :

Nous, survivants de Buchenwald, nous faisons le serment de lutter pour la destruction totale du nazisme et de ses racines. Nous voulons construire un monde nouveau, un monde de paix et de liberté. C’est notre devoir envers nos camarades assassinés et leurs familles.

Bien des années plus tard, Sam dit : “Personne ne me croyait, alors je me suis tu” et Léon, dans un court métrage sur les grands témoins du procès Papon, explique qu’à Auschwitz, pleurer c’était mourir, qu’il ne fallait pas pleurer, que depuis il ne pleure plus… La caméra zoome alors sur son visage et filme une larme qui coule de ses yeux.

Leur mémoire est en jachère.

Quand je suis élu conseiller de l’ordre du Grand Orient de France, la première cérémonie à laquelle j’assiste est l’inauguration de la stèle à la mémoire des francs-maçons du Grand Orient déportés – environ 600 noms – aucun pour son appartenance à la franc-maçonnerie – la seule condamnation pour fait de maçonnerie est la condamnation d’un vénérable qui refuse de donner les archives de sa loge, il est condamné à 6 mois de prison. 1200 francs-maçons déportés parmi les 3 obédiences présentes en 1939, aucun parce qu’il est franc-maçon, mais tous parce que en tant que franc-maçon ils sont engagés dans la Cité, qui comme résistant, qui comme opposant à Pétain et aux nazis, qui comme Juste parmi les Nations, qui encore parce Juif. En fait, comme lors des grands événements de l’histoire, Révolution française ou Commune de Paris, les francs-maçons sont divisés et vont dans les deux camps. Lors de la cérémonie de dévoilement de la stèle, nous sommes dans la fin des années 1990, un ministre prend la parole et déclare dans son discours « Pétain avait quatre ennemis, les Juifs, les francs-maçons, les gaullistes et les … » là il hésite, bafouille et finalement dit : « les socialistes » au lieu de la vraie citation qui elle parle des communistes. Deux voix dans l’assistance se font entendre, la mienne et celle d’un vieil instituteur de Montpellier qui le reprennent et le corrigent « non la citation ne parle pas des socialistes, mais des communistes ».

La stèle dévoilée parle des francs-maçons victimes de la barbarie nazie. Lors de la première séance du conseil de l’ordre, j’interviens pour demander que soit également mentionné le rôle du gouvernement pétainiste. Ce qui est adopté à l’unanimité et la stèle a été modifiée en conséquence. Là encore la mémoire d’une institution est en jachère.

Le consistoire israélite de la Gironde ne s’engage dans la procédure contre Papon que très tardivement, nous, nous portons plainte en 1981, lui en 1988, il ne veut pas faire de vagues. Erick, son président explique en 2022 que « comme toute communauté juive implantée dans une ville, il y avait la volonté de faire le moins de remous possible (…) il y a un « dicton » qui dit que toutes les communautés juives pour être bien intégrées, bien acceptées, doivent se soumettre aux règles de la ville. » Une façon élégante de ne pas regarder et voir la mémoire du consistoire en jachère.

Devoir de mémoire ou devoir de transmission

Le devoir de transmission est plus actif que le devoir de mémoire qui est passif. Il met en jeu une dynamique, une relation entre le transmetteur et le récepteur.

Le devoir de mémoire est une obligation morale afin d’honorer les victimes et de reconnaître leurs souffrances. Maintenir vivant le souvenir du passé pour lutter contre l’oubli et éviter la répétition des mêmes drames.

Le devoir de transmission est une obligation de partage. Transmettre en tirant les leçons des événements historiques en vue d’éduquer les jeunes générations.