Cette conférence, organisée par Unité Laïque et Mémoire Résiste, a mis l’accent sur deux exigences : le devoir de transmission et la vigilance républicaine.

La mémoire est essentielle pour ne jamais oublier les tragédies de l’histoire, les souffrances endurées sous l’occupation et les combats menés par celle et ceux qui ont refusé la soumission. La vigilance est nécessaire pour continuer à défendre les valeurs de la République et la laïcité, qui aujourd’hui, sont de plus en plus menacées.

Trois conférenciers pour captiver l’attention d’un auditorium quasi plein, malgré l’arrivée d’une étape du Tour de France à quelques cent mètres de là.

Patrice Castel, président de Mémoire Résiste.

Jean-François Hurstel, descendant d’enfants caché et de déportés.

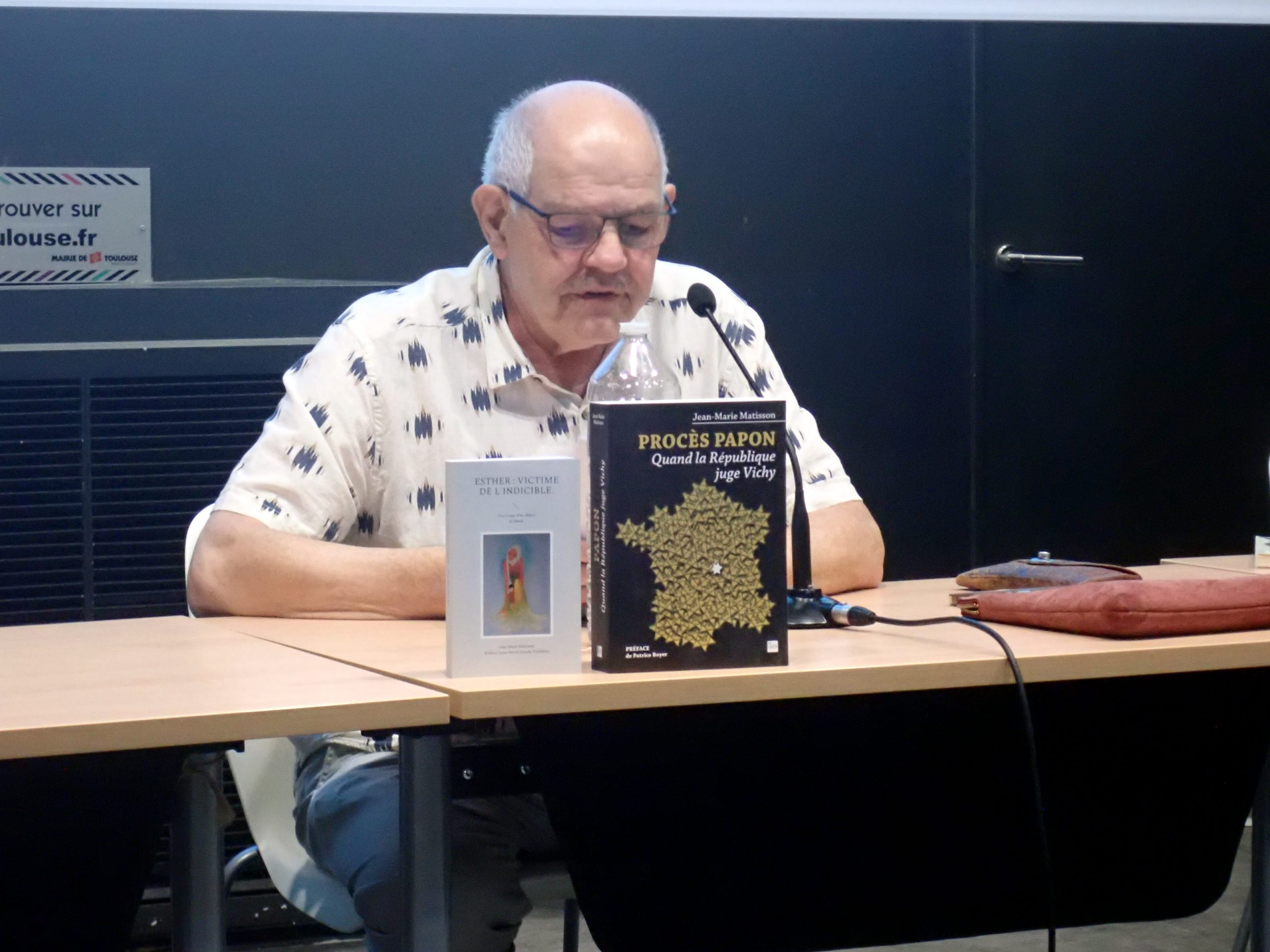

Jean-Marie Matisson, vice-président d’Unité Laïque, premier plaignant contre Papon.

Jean-François Hurstel

Entre 1942 et 1944, 74 550 Juifs ont été déportés de France vers les camps nazis, avec seulement 5 % de survivants. Le régime de Vichy, en collaboration active avec l’occupant nazi, a joué un rôle central dans les arrestations et la mise en œuvre des politiques antisémites. Ce n’est qu’en 1978, que les premiers travaux historiques ont révélé l’ampleur de la collaboration d’État, notamment dans les rafles de l’été 1942.

Cependant, la déportation fut freinée par l’opinion publique et les protestations de figures religieuses comme Mgr Saliège, dont la lettre pastorale du 23 août 1942 marque un tournant. Des initiatives individuelles — préfets, policiers, citoyens — ont permis de sauver des familles juives. Environ 75 % des Juifs en France ont survécu grâce à la dispersion géographique, aux réseaux de sauvetage, aux actes de résistance et à la solidarité quotidienne de nombreux Français. Depuis les années 1950, Israël honore ces héros sous le titre de Justes parmi les Nations, qui honore à ce jour plus de 4 200 français.

Patrice Castel

Après avoir rendu hommage à Jean-Pierre Azéma, récemment disparu, il met en lumière une facette essentielle et souvent méconnue de cette période : la Résistance de sauvetage, notamment dans le Tarn.

Il raconte les actes de courage de ceux qu’on appelle les Justes parmi les Nations ; les sauvetages poignants des petites filles juives de l’orphelinat de Blan, des enfants du Couvent de Notre-Dame de Massip ou de L’OSE, Œuvre de Secours aux Enfants, qui a sauvé de nombreux enfants menacés. Ces histoires qui témoignent de l’humanité faisant face à l’horreur.

Patrice Castel cite également les parcours d’Anna Jalibert, de Betty Both et de sa famille, tout en s’appuyant sur des pièces d’archive. Dans le seul département du Tarn, ce sont 92 Justes qui ont été reconnus : la preuve d’un engagement exceptionnel.

Puis, pour conclure, il aborde les enjeux actuels de la transmission de l’histoire de la Shoah en France.

Jean-Marie Matisson

La justice pénale internationale et la justice internationale pénale poursuivent un objectif commun : juger les crimes contre l’humanité. Les cadres juridiques sont cependant distincts. La première s’exerce par des juridictions permanentes telles que la Cour pénale internationale (CPI), dont la France a ratifié le statut en 2002 – mais sans effet rétroactif – et la seconde repose sur le principe de subsidiarité, permettant à un État tiers de poursuivre un ressortissant étranger lorsque son propre pays est défaillant – comme l’illustre le cas Pinochet.

Pour donner des exemples français, j’évoque les procès emblématiques de Klaus Barbie, Paul Touvier et Maurice Papon, insistant sur le cas des plus jeunes victimes, des enfants. Je précise que si les crimes des vichystes envers les résistants sont prescrits, l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité est particulièrement significative pour les enfants, victimes en raison de leur seul crime d’être né. J’évoque les enfants survivants de ma famille et les Justes parmi les Nations qui ont permis leur sauvetage, tels Joseph Labeyrie. Ces exemples illustrent l’héroïsme ordinaire et gratuit.

Enfin, j’aborde la persistance des valeurs républicaines portées par le Conseil national de la Résistance : liberté, solidarité, laïcité et refus de l’oppression.

Pour conclure cette belle conférence, je fais le lien entre la lutte contre le nazisme, la résistance, les Justes parmi les nations et l’Universel. Je pose la question de savoir pourquoi le projet du CNR ou le serment de Buchenwald n‘ont pas réussi à empêcher une renaissance de l’antisémitisme qui atteint son paroxysme aujourd’hui. Pour moi, un des responsables est le Général De Gaulle qui n’a pas fait le job nécessaire à la Libération. L’épuration de Pétain, en 1940, a été bien plus dure que celle de De Gaulle qui, cinq ans plus tard, a laissé les pires collabos en place et les a même promus… comme à Bordeaux avec Maurice Sabatier, préfet promu au ministère des armées, Maurice Papon, secrétaire général promu préfet et Pierre Garat, chef du service des questions juives promu sous-préfet.

Un débat très dense et très riche avec le public s’en est suivi.

Cette conférence, organisée par Unité Laïque et Mémoire Résiste, a mis l’accent sur deux exigences : le devoir de transmission et la vigilance républicaine.

La mémoire est essentielle pour ne jamais oublier les tragédies de l’histoire, les souffrances endurées sous l’occupation et les combats menés par celle et ceux qui ont refusé la soumission. La vigilance est nécessaire pour continuer à défendre les valeurs de la République et la laïcité, qui aujourd’hui, sont de plus en plus menacées.

Trois conférenciers pour captiver l’attention d’un auditorium quasi plein, malgré l’arrivée d’une étape du Tour de France à quelques cent mètres de là.

Patrice Castel, président de Mémoire Résiste.

Jean-François Hurstel, descendant d’enfants caché et de déportés.

Jean-Marie Matisson, vice-président d’Unité Laïque, premier plaignant contre Papon.

Jean-François Hurstel

Entre 1942 et 1944, 74 550 Juifs ont été déportés de France vers les camps nazis, avec seulement 5 % de survivants. Le régime de Vichy, en collaboration active avec l’occupant nazi, a joué un rôle central dans les arrestations et la mise en œuvre des politiques antisémites. Ce n’est qu’en 1978, que les premiers travaux historiques ont révélé l’ampleur de la collaboration d’État, notamment dans les rafles de l’été 1942.

Cependant, la déportation fut freinée par l’opinion publique et les protestations de figures religieuses comme Mgr Saliège, dont la lettre pastorale du 23 août 1942 marque un tournant. Des initiatives individuelles — préfets, policiers, citoyens — ont permis de sauver des familles juives. Environ 75 % des Juifs en France ont survécu grâce à la dispersion géographique, aux réseaux de sauvetage, aux actes de résistance et à la solidarité quotidienne de nombreux Français. Depuis les années 1950, Israël honore ces héros sous le titre de Justes parmi les Nations, qui honore à ce jour plus de 4 200 français.

Patrice Castel

Après avoir rendu hommage à Jean-Pierre Azéma, récemment disparu, il met en lumière une facette essentielle et souvent méconnue de cette période : la Résistance de sauvetage, notamment dans le Tarn.

Il raconte les actes de courage de ceux qu’on appelle les Justes parmi les Nations ; les sauvetages poignants des petites filles juives de l’orphelinat de Blan, des enfants du Couvent de Notre-Dame de Massip ou de L’OSE, Œuvre de Secours aux Enfants, qui a sauvé de nombreux enfants menacés. Ces histoires qui témoignent de l’humanité faisant face à l’horreur.

Patrice Castel cite également les parcours d’Anna Jalibert, de Betty Both et de sa famille, tout en s’appuyant sur des pièces d’archive. Dans le seul département du Tarn, ce sont 92 Justes qui ont été reconnus : la preuve d’un engagement exceptionnel.

Puis, pour conclure, il aborde les enjeux actuels de la transmission de l’histoire de la Shoah en France.

Jean-Marie Matisson

La justice pénale internationale et la justice internationale pénale poursuivent un objectif commun : juger les crimes contre l’humanité. Les cadres juridiques sont cependant distincts. La première s’exerce par des juridictions permanentes telles que la Cour pénale internationale (CPI), dont la France a ratifié le statut en 2002 – mais sans effet rétroactif – et la seconde repose sur le principe de subsidiarité, permettant à un État tiers de poursuivre un ressortissant étranger lorsque son propre pays est défaillant – comme l’illustre le cas Pinochet.

Pour donner des exemples français, j’évoque les procès emblématiques de Klaus Barbie, Paul Touvier et Maurice Papon, insistant sur le cas des plus jeunes victimes, des enfants. Je précise que si les crimes des vichystes envers les résistants sont prescrits, l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité est particulièrement significative pour les enfants, victimes en raison de leur seul crime d’être né. J’évoque les enfants survivants de ma famille et les Justes parmi les Nations qui ont permis leur sauvetage, tels Joseph Labeyrie. Ces exemples illustrent l’héroïsme ordinaire et gratuit.

Enfin, j’aborde la persistance des valeurs républicaines portées par le Conseil national de la Résistance : liberté, solidarité, laïcité et refus de l’oppression.

Pour conclure cette belle conférence, je fais le lien entre la lutte contre le nazisme, la résistance, les Justes parmi les nations et l’Universel. Je pose la question de savoir pourquoi le projet du CNR ou le serment de Buchenwald n‘ont pas réussi à empêcher une renaissance de l’antisémitisme qui atteint son paroxysme aujourd’hui. Pour moi, un des responsables est le Général De Gaulle qui n’a pas fait le job nécessaire à la Libération. L’épuration de Pétain, en 1940, a été bien plus dure que celle de De Gaulle qui, cinq ans plus tard, a laissé les pires collabos en place et les a même promus… comme à Bordeaux avec Maurice Sabatier, préfet promu au ministère des armées, Maurice Papon, secrétaire général promu préfet et Pierre Garat, chef du service des questions juives promu sous-préfet.

Un débat très dense et très riche avec le public s’en est suivi.

Cette conférence, organisée par Unité Laïque et Mémoire Résiste, a mis l’accent sur deux exigences : le devoir de transmission et la vigilance républicaine.

La mémoire est essentielle pour ne jamais oublier les tragédies de l’histoire, les souffrances endurées sous l’occupation et les combats menés par celle et ceux qui ont refusé la soumission. La vigilance est nécessaire pour continuer à défendre les valeurs de la République et la laïcité, qui aujourd’hui, sont de plus en plus menacées.

Trois conférenciers pour captiver l’attention d’un auditorium quasi plein, malgré l’arrivée d’une étape du Tour de France à quelques cent mètres de là.

Patrice Castel, président de Mémoire Résiste.

Jean-François Hurstel, descendant d’enfants caché et de déportés.

Jean-Marie Matisson, vice-président d’Unité Laïque, premier plaignant contre Papon.

Jean-François Hurstel

Entre 1942 et 1944, 74 550 Juifs ont été déportés de France vers les camps nazis, avec seulement 5 % de survivants. Le régime de Vichy, en collaboration active avec l’occupant nazi, a joué un rôle central dans les arrestations et la mise en œuvre des politiques antisémites. Ce n’est qu’en 1978, que les premiers travaux historiques ont révélé l’ampleur de la collaboration d’État, notamment dans les rafles de l’été 1942.

Cependant, la déportation fut freinée par l’opinion publique et les protestations de figures religieuses comme Mgr Saliège, dont la lettre pastorale du 23 août 1942 marque un tournant. Des initiatives individuelles — préfets, policiers, citoyens — ont permis de sauver des familles juives. Environ 75 % des Juifs en France ont survécu grâce à la dispersion géographique, aux réseaux de sauvetage, aux actes de résistance et à la solidarité quotidienne de nombreux Français. Depuis les années 1950, Israël honore ces héros sous le titre de Justes parmi les Nations, qui honore à ce jour plus de 4 200 français.

Patrice Castel

Après avoir rendu hommage à Jean-Pierre Azéma, récemment disparu, il met en lumière une facette essentielle et souvent méconnue de cette période : la Résistance de sauvetage, notamment dans le Tarn.

Il raconte les actes de courage de ceux qu’on appelle les Justes parmi les Nations ; les sauvetages poignants des petites filles juives de l’orphelinat de Blan, des enfants du Couvent de Notre-Dame de Massip ou de L’OSE, Œuvre de Secours aux Enfants, qui a sauvé de nombreux enfants menacés. Ces histoires qui témoignent de l’humanité faisant face à l’horreur.

Patrice Castel cite également les parcours d’Anna Jalibert, de Betty Both et de sa famille, tout en s’appuyant sur des pièces d’archive. Dans le seul département du Tarn, ce sont 92 Justes qui ont été reconnus : la preuve d’un engagement exceptionnel.

Puis, pour conclure, il aborde les enjeux actuels de la transmission de l’histoire de la Shoah en France.

Jean-Marie Matisson

La justice pénale internationale et la justice internationale pénale poursuivent un objectif commun : juger les crimes contre l’humanité. Les cadres juridiques sont cependant distincts. La première s’exerce par des juridictions permanentes telles que la Cour pénale internationale (CPI), dont la France a ratifié le statut en 2002 – mais sans effet rétroactif – et la seconde repose sur le principe de subsidiarité, permettant à un État tiers de poursuivre un ressortissant étranger lorsque son propre pays est défaillant – comme l’illustre le cas Pinochet.

Pour donner des exemples français, j’évoque les procès emblématiques de Klaus Barbie, Paul Touvier et Maurice Papon, insistant sur le cas des plus jeunes victimes, des enfants. Je précise que si les crimes des vichystes envers les résistants sont prescrits, l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité est particulièrement significative pour les enfants, victimes en raison de leur seul crime d’être né. J’évoque les enfants survivants de ma famille et les Justes parmi les Nations qui ont permis leur sauvetage, tels Joseph Labeyrie. Ces exemples illustrent l’héroïsme ordinaire et gratuit.

Enfin, j’aborde la persistance des valeurs républicaines portées par le Conseil national de la Résistance : liberté, solidarité, laïcité et refus de l’oppression.

Pour conclure cette belle conférence, je fais le lien entre la lutte contre le nazisme, la résistance, les Justes parmi les nations et l’Universel. Je pose la question de savoir pourquoi le projet du CNR ou le serment de Buchenwald n‘ont pas réussi à empêcher une renaissance de l’antisémitisme qui atteint son paroxysme aujourd’hui. Pour moi, un des responsables est le Général De Gaulle qui n’a pas fait le job nécessaire à la Libération. L’épuration de Pétain, en 1940, a été bien plus dure que celle de De Gaulle qui, cinq ans plus tard, a laissé les pires collabos en place et les a même promus… comme à Bordeaux avec Maurice Sabatier, préfet promu au ministère des armées, Maurice Papon, secrétaire général promu préfet et Pierre Garat, chef du service des questions juives promu sous-préfet.

Un débat très dense et très riche avec le public s’en est suivi.