Alors que je n’avais pas encore 20 ans, déjà, mes journées étaient peuplées de cavaliers, de fous et de reines (ne me demandez pas pourquoi, mais c’était pour moi plus excitant que la réalité).

Nous sommes en 1972, sans téléphone portable ni internet, à une époque où les révolutions se jouaient sur des échiquiers et non dans des écrans. Le monde des échecs, ce monde dans lequel mon grand-père m’a plongé comme un vieil alchimiste, retient son souffle ; en effet, l’hégémonie soviétique qui dure depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale est sur le point de voler en éclats. Et qui donc est responsable de cette imminente dégelée ? Un certain Bobby Fischer, cet Américain à l’air de ne rien avoir d’autre à faire que de tout casser, y compris le monopole de l’Union soviétique sur le jeu d’échecs.

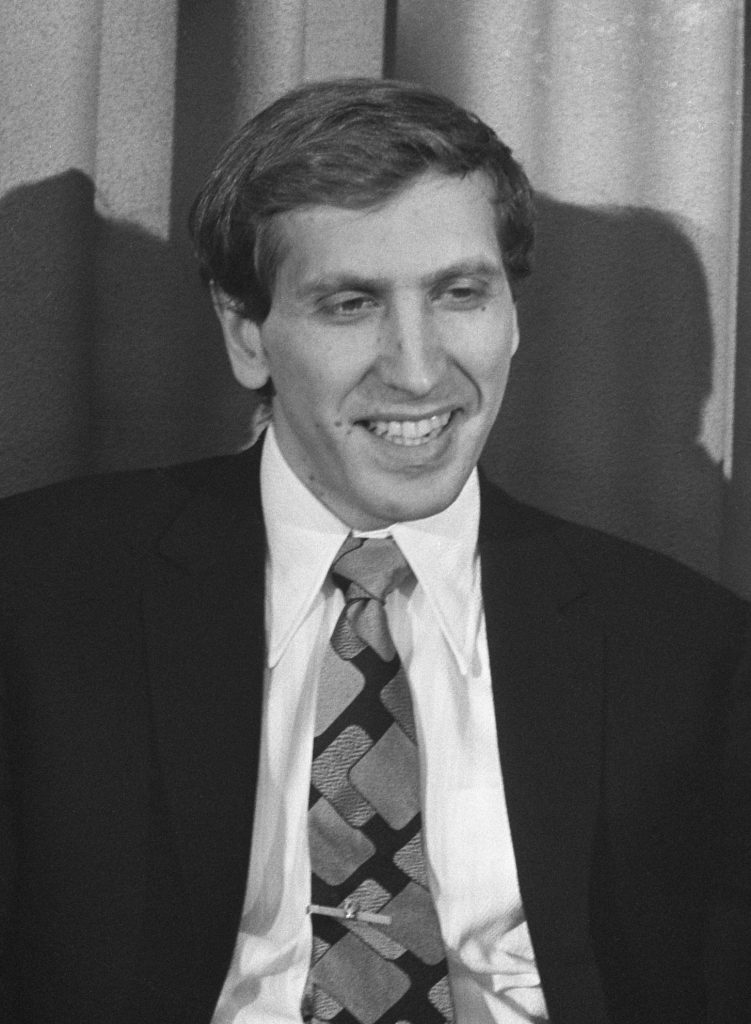

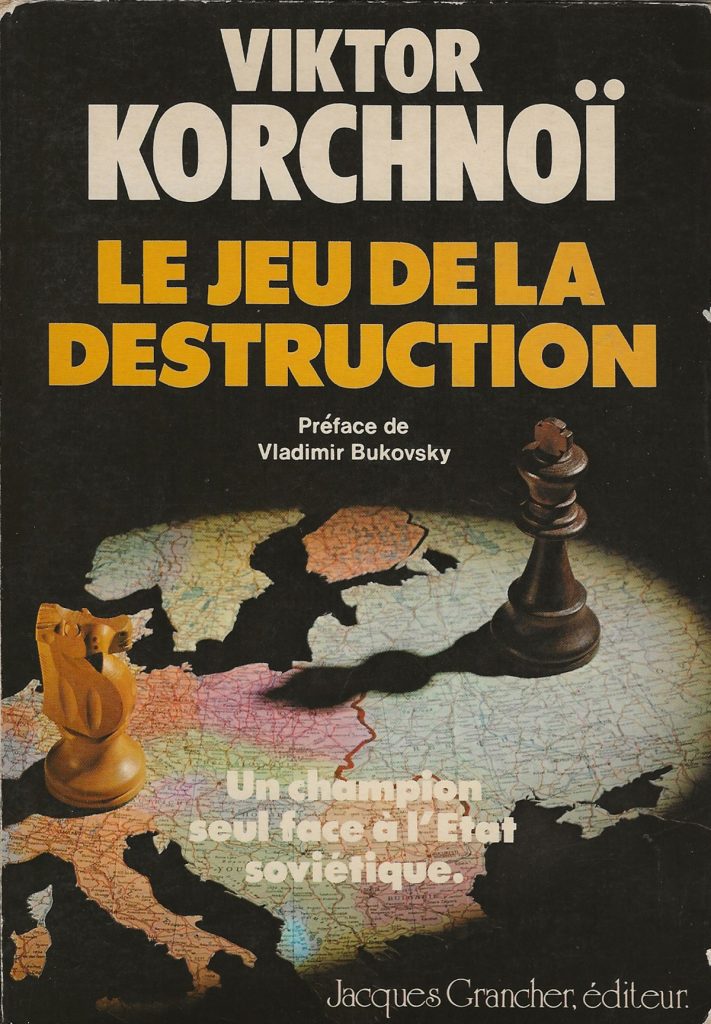

À ce moment-là trois géants, Boris Spassky, Bobby Fischer et Viktor Korchnoi, se disputent le Saint Graal du jeu d’échecs : le titre de champion du monde. Moi en revanche, je suis ce qu’on appellerait un petit poisson dans un grand océan, un bon joueur régional mais tout de même bien petit au niveau national. Mon modeste titre ? Président de L’Échiquier Aquitaine, le club d’échecs de Bordeaux, président de la Ligue de Guyenne des échecs et membre du Conseil d’administration de la Fédération Française des Échecs. Bref, un petit pion parmi des rois.

Fischer, quant à lui, écrase Spassky dans une partie sicilienne qui restera dans les annales de l’histoire, au point que quand Spassky abandonne, il se lève et applaudit son adversaire. Un geste qui, à l’époque, dépassait l’entendement… un soviétique qui félicite un Américain ! Le titre de champion du monde glisse alors sur la tête de Fischer comme une couronne royale. Une victoire que l’Union soviétique n’aura jamais digérée.

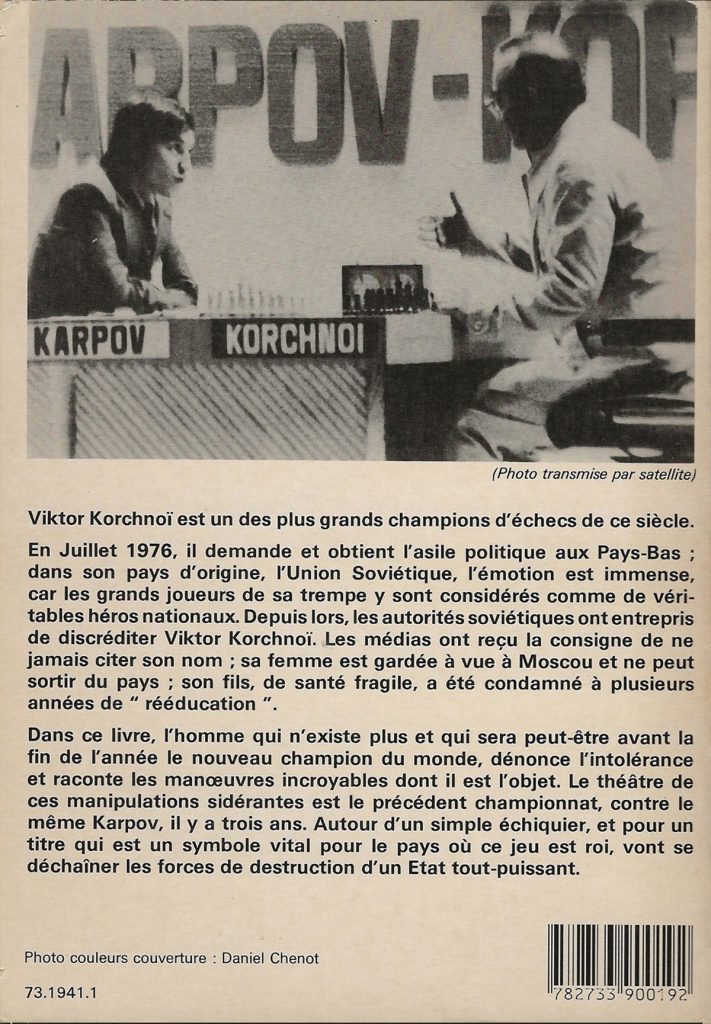

Ils se jurent alors que plus jamais, oh non, plus jamais un Américain n’aura ce privilège. Le règne de l’URSS sur les échecs, ce bastion sacré, sera rétabli. Et pour cela ils décident de faire appel à un jeune joueur, Anatoli Karpov. Un chevalier pur jus du système. Quant à Korchnoi, déjà numéro deux mondial pendant plus de vingt ans, on le met de côté comme un vieux cheval fatigué. Il quitte l’Union soviétique et devient apatride, sans patrie mais avec un esprit toujours aussi tranchant. Et devinez quoi : il se retrouve un jour à jouer face à Karpov. La guerre froide des échecs continue.

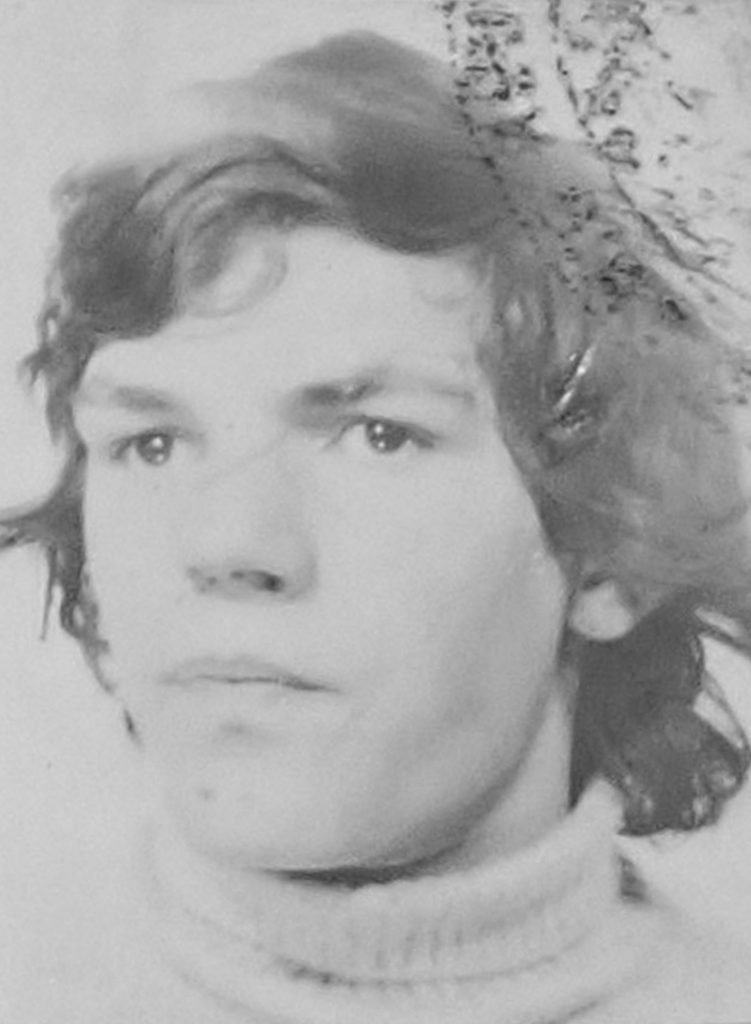

Furieux de voir que Korchnoi persiste, les Soviétiques utilisent tous les moyens possibles pour saboter sa carrière, allant jusqu’à menacer de mettre son fils Igor en prison. Le chantage est simple : « Tu perds contre Karpov ou ton fils restera au goulag ». Un coup bas dont ils ont le secret.

C’est alors que je demande à la Fédération Française des Échecs de s’associer à moi pour exprimer son indignation. Hélas, la Fédération est noyautée par des communistes bien peu enclins à soutenir Korchnoi, ce qui me pousse à démissionner du conseil d’administration et à créer un mouvement de soutien à Igor. L’affaire prend vite une ampleur internationale, les plus grands joueurs du monde rejoignent cette cause et le vent de la liberté souffle sur les échiquiers.

Finalement, sous la pression mondiale, les Soviétiques cèdent et libèrent Igor Korchnoi, qui me remerciera par écrit. Et voilà comment mon premier grand combat pour la liberté est gagné.

La morale de cette histoire c’est que dans la vie comme dans le jeu, un petit pion peut mettre « échec et mat » un roi. Chacun a sa place dans le combat pour les valeurs universelles, et c’est pourquoi j’ai préféré donner ma démission à la Fédération Française des Échecs ; une attitude de défiance que tout le monde peut et doit adopter. Lors du procès Papon, Pierre Messmer avait d’ailleurs donné une leçon à l’accusé principal en affirmant qu’à sa place, il aurait quitté ses fonctions dès juillet 1942.

Face à des ordres ou des actes iniques, il faut savoir désobéir et agir en conscience. C’est une loi morale universelle, c’était l’un des sens de ce procès historique et c’est le sens que je donne à ma vie, au cours de laquelle on pourrait dire que le combat contre Papon a été le plus important… eh bien non ! Avant même que le nom de Papon ne surgisse, je me considérais déjà comme un soldat de l’Universel. Mon pays à moi, c’est celui de la liberté.

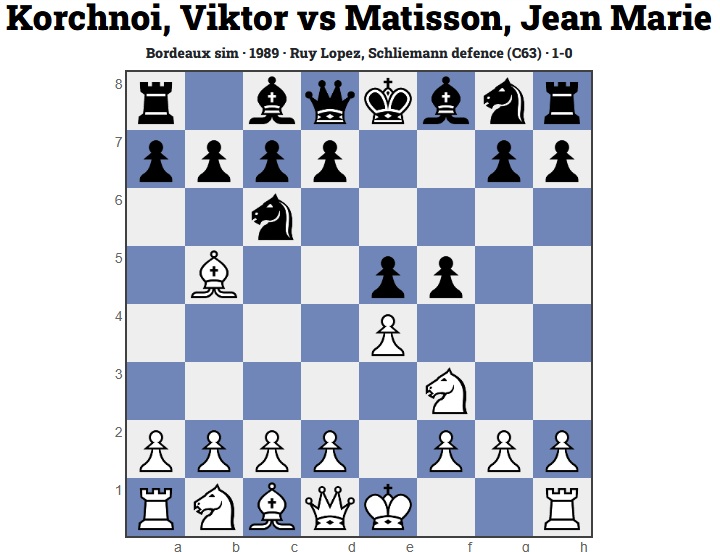

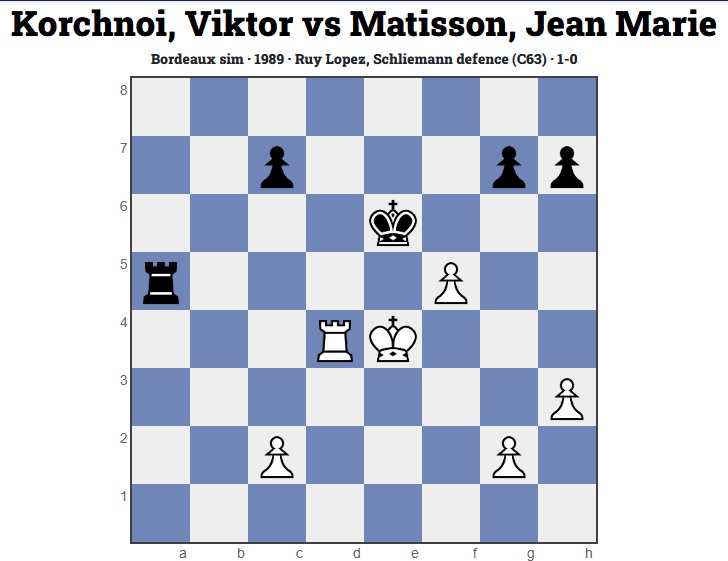

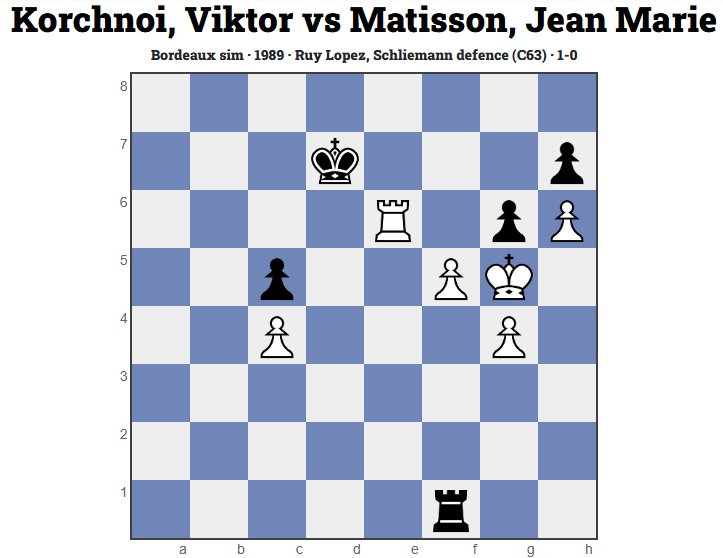

Ma partie contre Korchnoï.

Là, le pion s’est incliné face au roi…

Ce grand monsieur fut mon ami. Je me souviens d’une année où je jouais contre lui une autre partie simultanée, parmi 50 autres… je perdais comme d’habitude et quand on est allé manger ensemble au restaurant, à un moment, il m’a souri et m’a dit : “Jean-Marie, dans notre partie, si tu avais joué Taé8 au lieu de Tfé8, je perdais une pièce et la partie”.

Viktor Korchnoï était capable de reconstituer les 50 parties qu’il venait de jouer. Un grand monsieur qui a fini ses jours à Beer-Sheva, là où vit une partie de ma famille.

Alors que je n’avais pas encore 20 ans, déjà, mes journées étaient peuplées de cavaliers, de fous et de reines (ne me demandez pas pourquoi, mais c’était pour moi plus excitant que la réalité).

Nous sommes en 1972, sans téléphone portable ni internet, à une époque où les révolutions se jouaient sur des échiquiers et non dans des écrans. Le monde des échecs, ce monde dans lequel mon grand-père m’a plongé comme un vieil alchimiste, retient son souffle ; en effet, l’hégémonie soviétique qui dure depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale est sur le point de voler en éclats. Et qui donc est responsable de cette imminente dégelée ? Un certain Bobby Fischer, cet Américain à l’air de ne rien avoir d’autre à faire que de tout casser, y compris le monopole de l’Union soviétique sur le jeu d’échecs.

À ce moment-là trois géants, Boris Spassky, Bobby Fischer et Viktor Korchnoi, se disputent le Saint Graal du jeu d’échecs : le titre de champion du monde. Moi en revanche, je suis ce qu’on appellerait un petit poisson dans un grand océan, un bon joueur régional mais tout de même bien petit au niveau national. Mon modeste titre ? Président de L’Échiquier Aquitaine, le club d’échecs de Bordeaux, président de la Ligue de Guyenne des échecs et membre du Conseil d’administration de la Fédération Française des Échecs. Bref, un petit pion parmi des rois.

Fischer, quant à lui, écrase Spassky dans une partie sicilienne qui restera dans les annales de l’histoire, au point que quand Spassky abandonne, il se lève et applaudit son adversaire. Un geste qui, à l’époque, dépassait l’entendement… un soviétique qui félicite un Américain !

Le titre de champion du monde glisse alors sur la tête de Fischer comme une couronne royale. Une victoire que l’Union soviétique n’aura jamais digérée. Ils se jurent alors que plus jamais, oh non, plus jamais un Américain n’aura ce privilège. Le règne de l’URSS sur les échecs, ce bastion sacré, sera rétabli. Et pour cela ils décident de faire appel à un jeune joueur, Anatoli Karpov. Un chevalier pur jus du système. Quant à Korchnoi, déjà numéro deux mondial pendant plus de vingt ans, on le met de côté comme un vieux cheval fatigué. Il quitte l’Union soviétique et devient apatride, sans patrie mais avec un esprit toujours aussi tranchant. Et devinez quoi : il se retrouve un jour à jouer face à Karpov. La guerre froide des échecs continue.

Furieux de voir que Korchnoi persiste, les Soviétiques utilisent tous les moyens possibles pour saboter sa carrière, allant jusqu’à menacer de mettre son fils Igor en prison. Le chantage est simple : « Tu perds contre Karpov ou ton fils restera au goulag ». Un coup bas dont ils ont le secret.

C’est alors que je demande à la Fédération Française des Échecs de s’associer à moi pour exprimer son indignation. Hélas, la Fédération est noyautée par des communistes bien peu enclins à soutenir Korchnoi, ce qui me pousse à démissionner du conseil d’administration et à créer un mouvement de soutien à Igor. L’affaire prend vite une ampleur internationale.

Les plus grands joueurs du monde rejoignent cette cause et le vent de la liberté souffle sur les échiquiers. Finalement, sous la pression mondiale, les Soviétiques cèdent et libèrent Igor Korchnoi, qui me remerciera par écrit. Et voilà comment mon premier grand combat pour la liberté est gagné.

La morale de cette histoire c’est que dans la vie comme dans le jeu, un petit pion peut mettre « échec et mat » un roi. Chacun a sa place dans le combat pour les valeurs universelles, et c’est pourquoi j’ai préféré donner ma démission à la Fédération Française des Échecs ; une attitude de défiance que tout le monde peut et doit adopter.

Lors du procès Papon, Pierre Messmer avait d’ailleurs donné une leçon à l’accusé principal en affirmant qu’à sa place, il aurait quitté ses fonctions dès juillet 1942. Face à des ordres ou des actes iniques, il faut savoir désobéir et agir en conscience. C’est une loi morale universelle, c’était l’un des sens de ce procès historique et c’est le sens que je donne à ma vie, au cours de laquelle on pourrait dire que le combat contre Papon a été le plus important… eh bien non ! Avant même que le nom de Papon ne surgisse, je me considérais déjà comme un soldat de l’Universel. Mon pays à moi, c’est celui de la liberté.

Ma partie contre Korchnoï.

Là, le pion s’est incliné face au roi…

Ce grand monsieur fut mon ami. Je me souviens d’une année où je jouais contre lui une autre partie simultanée, parmi 50 autres… je perdais comme d’habitude et quand on est allé manger ensemble au restaurant, à un moment, il m’a souri et m’a dit : “Jean-Marie, dans notre partie, si tu avais joué Taé8 au lieu de Tfé8, je perdais une pièce et la partie”.

Viktor Korchnoï était capable de reconstituer les 50 parties qu’il venait de jouer. Un grand monsieur qui a fini ses jours à Beer-Sheva, là où vit une partie de ma famille.

Alors que je n’avais pas encore 20 ans, déjà, mes journées étaient peuplées de cavaliers, de fous et de reines (ne me demandez pas pourquoi, mais c’était pour moi plus excitant que la réalité).

Nous sommes en 1972, sans téléphone portable ni internet, à une époque où les révolutions se jouaient sur des échiquiers et non dans des écrans. Le monde des échecs, ce monde dans lequel mon grand-père m’a plongé comme un vieil alchimiste, retient son souffle ; en effet, l’hégémonie soviétique qui dure depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale est sur le point de voler en éclats. Et qui donc est responsable de cette imminente dégelée ? Un certain Bobby Fischer, cet Américain à l’air de ne rien avoir d’autre à faire que de tout casser, y compris le monopole de l’Union soviétique sur le jeu d’échecs.

À ce moment-là trois géants, Boris Spassky, Bobby Fischer et Viktor Korchnoi, se disputent le Saint Graal du jeu d’échecs : le titre de champion du monde. Moi en revanche, je suis ce qu’on appellerait un petit poisson dans un grand océan, un bon joueur régional mais tout de même bien petit au niveau national. Mon modeste titre ? Président de L’Échiquier Aquitaine, le club d’échecs de Bordeaux, président de la Ligue de Guyenne des échecs et membre du Conseil d’administration de la Fédération Française des Échecs. Bref, un petit pion parmi des rois.

Fischer, quant à lui, écrase Spassky dans une partie sicilienne qui restera dans les annales de l’histoire, au point que quand Spassky abandonne, il se lève et applaudit son adversaire. Un geste qui, à l’époque, dépassait l’entendement… un soviétique qui félicite un Américain ! Le titre de champion du monde glisse alors sur la tête de Fischer comme une couronne royale. Une victoire que l’Union soviétique n’aura jamais digérée. Ils se jurent alors que plus jamais, oh non, plus jamais un Américain n’aura ce privilège. Le règne de l’URSS sur les échecs, ce bastion sacré, sera rétabli. Et pour cela ils décident de faire appel à un jeune joueur, Anatoli Karpov. Un chevalier pur jus du système. Quant à Korchnoi, déjà numéro deux mondial pendant plus de vingt ans, on le met de côté comme un vieux cheval fatigué. Il quitte l’Union soviétique et devient apatride, sans patrie mais avec un esprit toujours aussi tranchant. Et devinez quoi : il se retrouve un jour à jouer face à Karpov. La guerre froide des échecs continue.

Furieux de voir que Korchnoi persiste, les Soviétiques utilisent tous les moyens possibles pour saboter sa carrière, allant jusqu’à menacer de mettre son fils Igor en prison. Le chantage est simple : « Tu perds contre Karpov ou ton fils restera au goulag ». Un coup bas dont ils ont le secret.

C’est alors que je demande à la Fédération Française des Échecs de s’associer à moi pour exprimer son indignation. Hélas, la Fédération est noyautée par des communistes bien peu enclins à soutenir Korchnoi, ce qui me pousse à démissionner du conseil d’administration et à créer un mouvement de soutien à Igor. L’affaire prend vite une ampleur internationale, les plus grands joueurs du monde rejoignent cette cause et le vent de la liberté souffle sur les échiquiers.

Finalement, sous la pression mondiale, les Soviétiques cèdent et libèrent Igor Korchnoi, qui me remerciera par écrit. Et voilà comment mon premier grand combat pour la liberté est gagné.

La morale de cette histoire c’est que dans la vie comme dans le jeu, un petit pion peut mettre « échec et mat » un roi. Chacun a sa place dans le combat pour les valeurs universelles, et c’est pourquoi j’ai préféré donner ma démission à la Fédération Française des Échecs ; une attitude de défiance que tout le monde peut et doit adopter. Lors du procès Papon, Pierre Messmer avait d’ailleurs donné une leçon à l’accusé principal en affirmant qu’à sa place, il aurait quitté ses fonctions dès juillet 1942.

Face à des ordres ou des actes iniques, il faut savoir désobéir et agir en conscience. C’est une loi morale universelle, c’était l’un des sens de ce procès historique et c’est le sens que je donne à ma vie, au cours de laquelle on pourrait dire que le combat contre Papon a été le plus important… eh bien non ! Avant même que le nom de Papon ne surgisse, je me considérais déjà comme un soldat de l’Universel. Mon pays à moi, c’est celui de la liberté.

Ma partie contre Korchnoï.

Là, le pion s’est incliné face au roi…

Ce grand monsieur fut mon ami. Je me souviens d’une année où je jouais contre lui une autre partie simultanée, parmi 50 autres… je perdais comme d’habitude et quand on est allé manger ensemble au restaurant, à un moment, il m’a souri et m’a dit : “Jean-Marie, dans notre partie, si tu avais joué Taé8 au lieu de Tfé8, je perdais une pièce et la partie”.

Viktor Korchnoï était capable de reconstituer les 50 parties qu’il venait de jouer. Un grand monsieur qui a fini ses jours à Beer-Sheva, là où vit une partie de ma famille.